医療型障害児入所施設で働く「介護福祉士」は、利用者さんの日々の生活を支えるだけでなく、多職種との連携や信頼関係の構築など、幅広い役割が求められる専門職です。

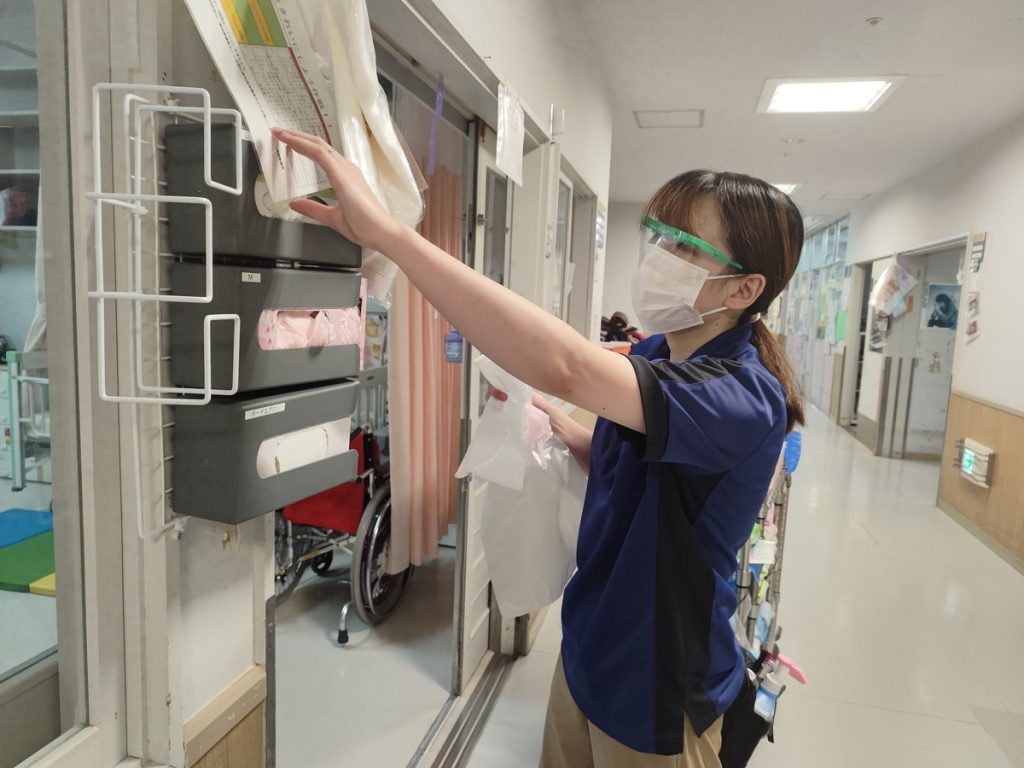

仙台エコー医療療育センターで働く工藤さんも、その一人。利用者さんの表情や仕草から気持ちを読み取り、寄り添いながら日々のケアに向き合っています。今回は、工藤さんに介護福祉士としての働き方についてインタビューし、お話を伺いました。

利用者さんの「一番いい生活」とは何かを考える日々

ー主な業務内容について教えてください

主に生活支援を担当し、利用者さんがよりよい毎日を過ごせるよう、多職種のスタッフと話し合いを重ねながら支援を行っています。その人にとって「一番いい生活」とは何かを常に考え、少しずつでも近づけていくことが自分の役割だと思っています。

ー介護の仕事を志したきっかけは?

中学生の頃、ニュースで「介護士不足」が取り上げられているのを見たのが最初のきっかけでした。もともと「社会の役に立ちたい」という気持ちがあったこともあり、漠然と介護の仕事に興味を持ちました。

さらに高校生の時、祖父がケガをして麻痺を抱え、福祉サービスを利用するようになったことが大きな転機となりました。介護や福祉が身近なものになったこともあり、自分も誰かの生活を支えたいと思い、この道に進もうと決めました。

ー仙台エコー医療療育センターを選んだ理由は?

専門学校時代は高齢者施設を希望していましたが、授業の中で「重症心身障害児(者)」についてはわずか半ページ程度しか触れられておらず、「もっと知りたい、もっと学びたい」と思うようになりました。

調べると宮城県では仙台エコー医療療育センターだけが民間の施設でありながら、その分野を担っていることがわかり、見学を経て入職を決意しました。高齢者施設とは異なり、生まれつき障害を持っている方も多い重症心身障害児(者)の生活をサポートするという仕事内容に強く惹かれたことを覚えています。

「やっていてよかった」と思える瞬間が確かにある仕事

ー1日の業務の流れを教えてください

日勤の場合、朝8時から朝食介助が始まり、その後は排泄介助、水分補給、昼食介助と続きます。午後は休憩を挟み、ミーティングや申し送りを行い、夕方には再び排泄介助や水分補給、夕食介助といった流れです。

夜勤は16時から始まり、夕食介助後は休憩を取りながら、夜間の排泄介助を行います。深夜は見守りを続けつつ、早朝5時頃から排泄介助・起床が始まり、朝食に備えていきます。利用者さんが就寝している時間帯には、車椅子の掃除や翌日の入浴準備なども行っています。

ーやりがいを感じる瞬間はどんなときですか?

介護福祉士の仕事は決して楽ではありません。日々の業務の中には大変なことやしんどいことも多くありますが、それ以上に「やっていてよかった」と思える瞬間が数多くあります。

特に大事だなと感じていることは、言葉を話せる方と話せない方、それぞれとの関わり方に違いがあることです。会話ができる利用者さんは気持ちを直接伝えてくれますが、言葉にできない方の場合は表情や仕草から思いを感じ取る必要があります。「この表情は好きなものを見つけたときだな」「これは嫌なのかもしれない」といった反応を見極め、利用者さんの世界を少しずつ理解できたときはとても嬉しいですし、やりがいを感じます。

働く中で「自分が頼られている」と感じる瞬間も多くあります。たとえば、出勤すると「来てくれた」と利用者さんが反応してくれるときや、自分だからこそ安心してもらえていると実感できたときです。自分を頼ってくれると「信頼関係が築けたな」と思えます。

あるときは、医療ケアが多く、居室で過ごす時間が長い利用者さんを看護師やリハビリスタッフと協力して車椅子に乗せ、外に出て空気に触れてもらったことがあります。そのときの生き生きとした表情は忘れられません。普段は見られない笑顔や反応を引き出せた瞬間は、介護福祉士としての原動力になっています。

ー仙台エコー医療療育センターは、多職種が連携して利用者さんと接している点も特徴だと思います。この環境で働いていて感じていることを教えてください。

多職種が近い距離で働いている環境であることは、仙台エコー医療療育センターの強みです。看護師やリハビリスタッフがすぐそばにいるため、小さなことでも気軽に相談できます。

それぞれ専門職として異なる視点を持ちながら、一人の利用者さんを一緒に支える環境は非常に心強く、生活支援の質を高める学びの機会にもなっています。

経験を通して少しずつ利用者さんのことがわかるように

ー入職時から比べて「成長したな」と思うことはありますか?

入職当初は自分の意見を言葉にすることが苦手で、発言をためらうこともありました。しかし、利用者さんにとって大切な情報は必ず伝えなければならないと気づき、少しずつ自分の意見を発信できるようになりました。経験を重ねる中で、性格も前向きに変化し、今では自信を持って意見を言えるようになったと感じています。

また、学校で学んだ介護技術は「スタンダードな方法」でしたが、実際の現場では利用者さん一人ひとりに合わせた対応が求められます。特に重症心身障害の方の場合は状態の違いが大きく、現場に出てからはまさに「一から学ぶ」日々でした。最も難しかったのは、利用者さんの訴えをうまく理解できないときで、経験を積んでようやく少しずつ応えられるようになりました。

ー仕事以外のお話も少し聞かせてください。お仕事とプライベートのバランスは、どんなふうに取られていますか?

委員会活動や研究発表の準備など、本業以外の業務もありますが、基本的には休日はしっかり休みを取って、自分の好きなことをしてリフレッシュしています。やっぱり仕事とプライベートをバランスよく保つことが、長く続けていくための秘訣だと思います。

そのためにも、仕事は家に持ち込まず、オンとオフをきちんと切り替えるようにしています。あとは、愛猫・愛犬と遊んでリフレッシュすることも多いですね。

働くうえで大切なのは、利用者さんに寄り添いたいとの思い

ーどんな人がこの仕事に向いていると思いますか?

この仕事に向いているのは、どんな状況でも利用者さんに寄り添いたいと思える人だと思います。現場は多職種と一緒に動くことが多いので、協調性もとても大事です。自分の意見を押し通すのではなく、周りの意見をきちんと受け入れられる柔軟さが必要だなと感じます。

また、利用者さんの中には言葉でのコミュニケーションが難しい方もいます。だからこそ、表情や仕草から気持ちを感じ取って「こう思っているのかな」と想像できる人が向いているのではないかと思います。

一緒に働くなら、やっぱり利用者さんを第一に考えてくれる人が一番です。丁寧に関わることで、利用者さんの生活が守られます。もちろん効率が求められますが、それでも丁寧さを忘れないことを大切にしている人と一緒に働ければ嬉しいです。

ーありがとうございました!

仙台エコー医療療育センターでは、生活支援員(初任者研修修了・介護福祉士)として働く仲間を募集しています

重症心身障害児(者)のケアは、高度な知識と繊細なサポートが求められる現場です。日常生活の支援だけでなく、医療的ケアやリハビリといった多職種との密な連携が欠かせません。その分、専門職としてのスキルを磨き続けられる環境があります。

「より専門性を高めたい」「介護の現場で長く力を発揮したい」。そんな想いを、ここでは形にできます。少しでも気になる方は、まず施設見学から始めてみませんか?現場の雰囲気を知り、実際に働く自分の姿をぜひイメージしてみてください。

【内定までの流れ】

①施設見学

②書類選考

③面接

④内定

施設見学の申し込みはこちらから