重症心身障害という言葉を、我が子が診断を受けて初めて耳にしたという方もいるのではないでしょうか。医師から突然この言葉を伝えられ、頭の中が真っ白になった……そんな経験をお持ちかもしれません。

不安や戸惑いを抱えながらも、目の前の子どものために行動を起こそうとしている方のために、本記事では重症心身障害の概要や家族を支える制度・サービスなどについて解説します。

重症心身障害とは

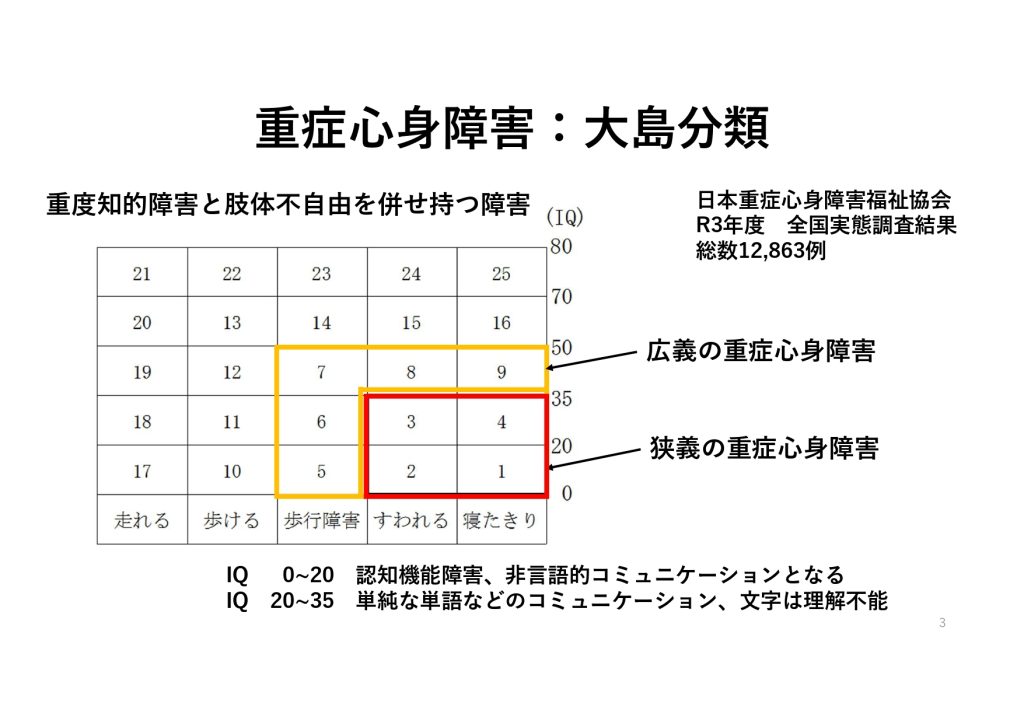

重症心身障害とは、重度の知的障害と重度の肢体不自由の両方をあわせ持つ状態を指します。法令で明文化された定義はないものの、行政実務上は大島分類という方法が広く用いられています。

大島分類は、東京都立府中療育センターの元院長である大島一良氏が1971年に発表した分類法です。この分類法では、運動機能と認知機能の程度を25段階に分類します。

この分類のうち、分類1〜4は「狭義の重症心身障害」に該当します。分類5〜9は「広義の重症心身障害」とされ、医学的管理が必要、合併症が多いといった特徴から周辺児と呼ばれます。

【狭義の重症心身障害】

・分類1:寝たきり・IQ20未満

・分類2:座れる・IQ20未満

・分類3:寝たきり・IQ35以下

・分類4:座れる・IQ35以下

【広義の重症心身障害(周辺児)】

・分類5:歩行障害・IQ20未満

・分類6:歩行障害・IQ35以下

・分類7:歩行障害・IQ50以下

・分類8:座れる・IQ50以下

・分類9:寝たきり・IQ50以下

狭義の重症心身障害に当てはまる方は、食事・排泄・入浴・移動・意思表示といった基本的な生活動作に関して、常に他者の介助を必要とします。また、経管栄養や喀痰吸引などの医療的ケアを必要とする場合も多く、継続的なサポートが欠かせません。

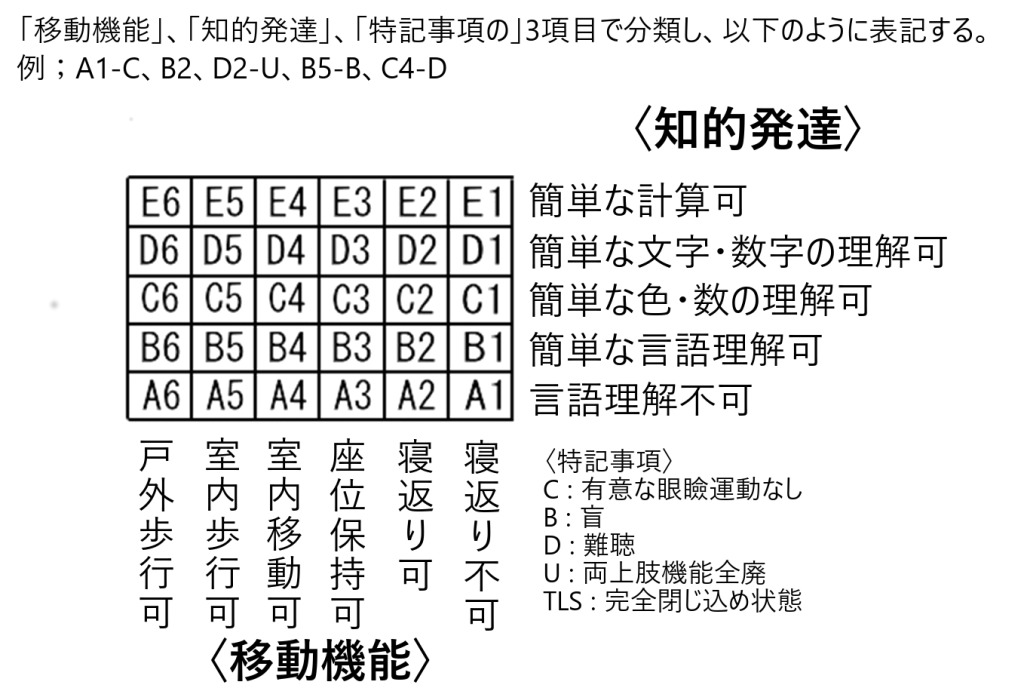

また、移動機能・知的発達・特記事項の3項目から分類する横地分類という分類方法もあります。

【分類の例】

・A1-C

・B2

・D2-U

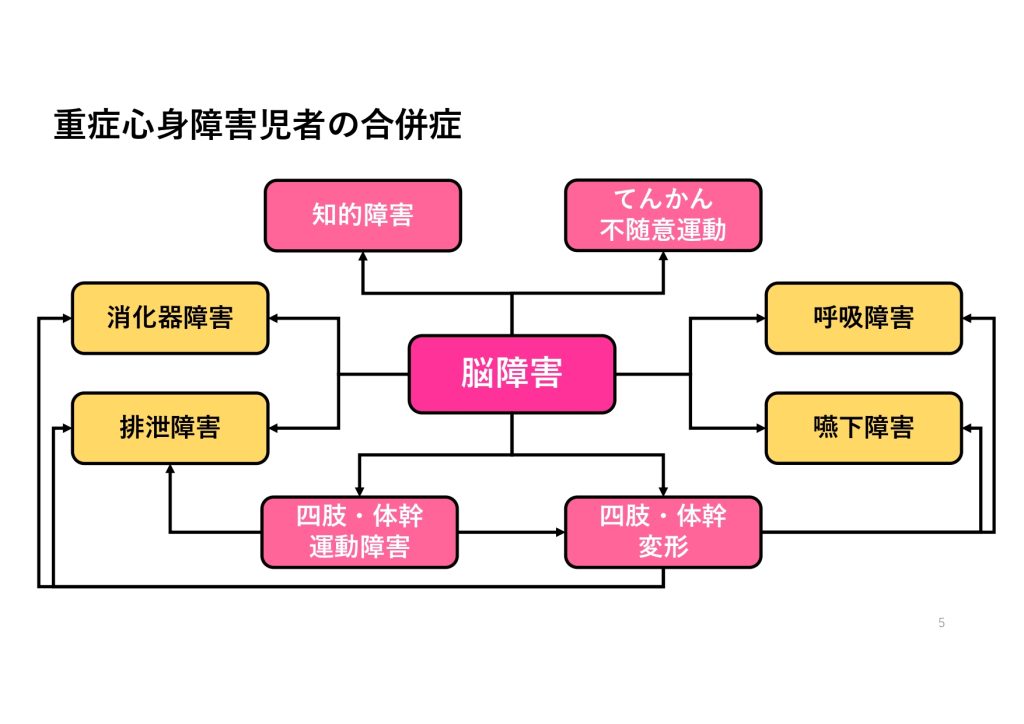

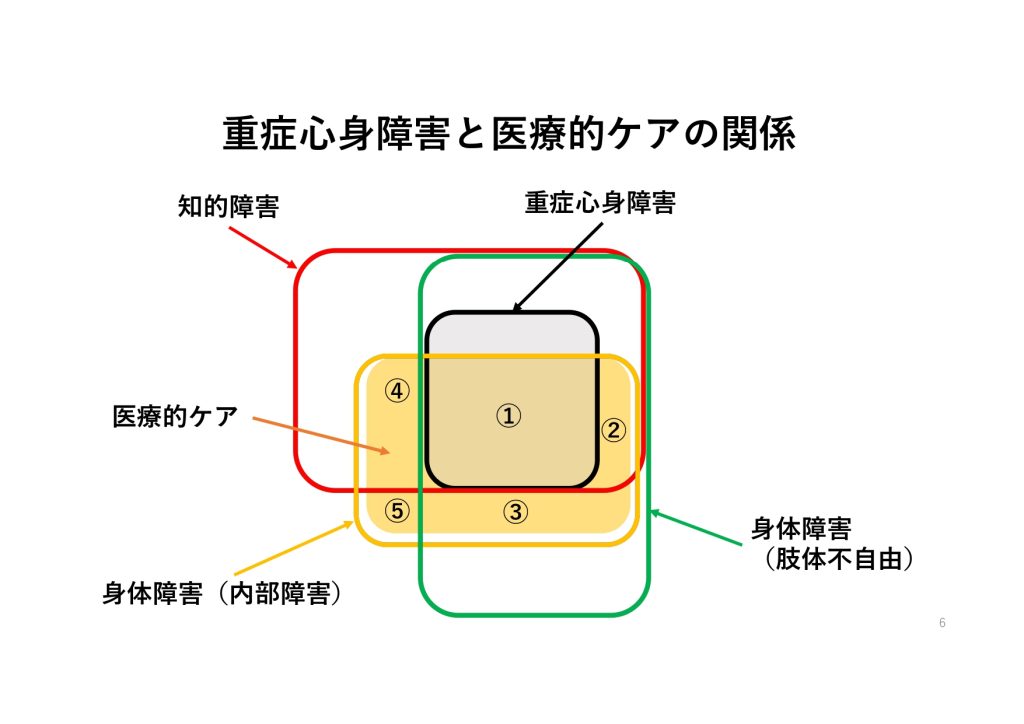

重症心身障害では、小児期の疾患・事故などに起因する脳障害から様々な症状が生じています。知的障害、運動障害、てんかんなどは脳障害が直接関連する病態ですが、二次的に呼吸器、消化器などの内部障害が発生します。特に呼吸障害は嚥下障害・体幹変形・消化器障害の影響を強く受け、生命予後に直結しています。

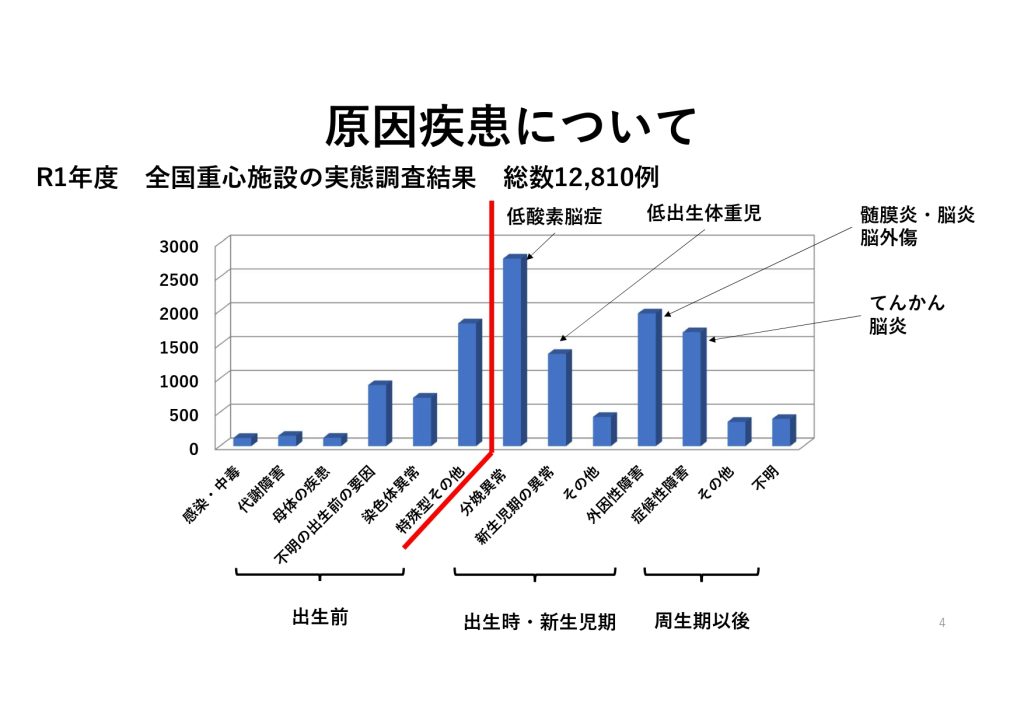

重症心身障害を抱える要因

重症心身障害のある方の多くは、出生前後から幼少期のさまざまな要因により脳に損傷を受け、その結果として重度の障害を抱えるに至っています。具体的には、以下のような要因が考えられます。

【出生前の要因】

・染色体異常

・母体の疾患

など

【出生時〜新生児期の要因】

・分娩異常(低酸素脳症)

・低出生体重児

・早産児

など

【周生期以降の要因】

・外因性障害(髄膜炎・脳炎・事故による脳外傷)

・症候性障害(てんかん・脳炎)

など

重症心身障害と医療的ケアの関係

重症心身障害のある方は、内部障害を合併していると医療的ケア児者(日常的に医療的ケアを必要とする)に該当するようになります。医療的ケア児者の約6~7割は重症心身障害を有しているとの報告もあります。

医療的ケアについては、スコア表を参照してください。主な医療的ケアを下記に説明します。

【主な医療的ケア】

・呼吸:呼吸機能が低下している場合に、生命維持・呼吸補助のための人工呼吸器や気道を確保するための気管切開の管理、酸素投与、口腔・鼻腔・気管孔からの喀痰の吸引などが必要になります。

・栄養:口から食事を摂取できない場合、胃瘻ボタンやチューブをもちいて胃(十二指腸、空腸)にミキサー食や経腸栄養剤を投与する経管栄養(経腸栄養)や心臓の近くまでカテーテルを挿入して輸液で栄養を投与する中心静脈栄養が必要になります。

・排泄管理:自力での排泄(排尿・排便)が難しい場合、導尿、浣腸、洗腸などの適切な処置やストーマがある場合には装具を使用した管理が必要になります。

また、障害福祉サービス等を受ける際には、必要な医療的ケアに応じたスコアが判定に用いられます。

成人後も医療的ケアは必要であるため、ライフステージごとに支援体制を整えることが求められます。どのような支援制度があるのかを知っておけば、ご家族の不安が少なからず軽くなるかもしれません。

小児期発症慢性疾患を有する患者の成人移行支援

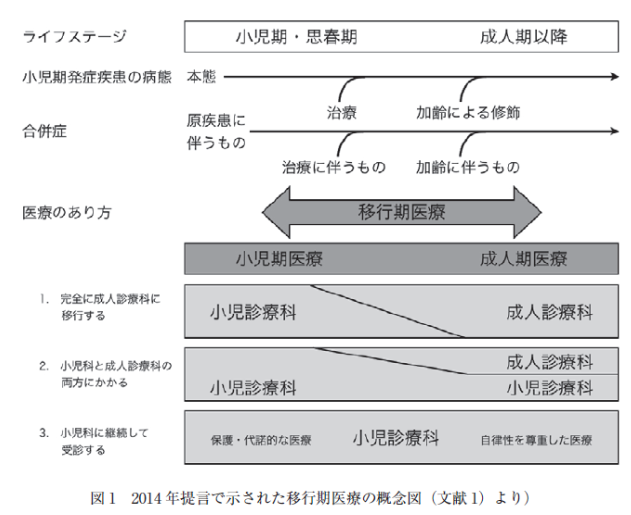

平成27年度から、国において小児慢性特定疾病児童成人移行期医療支援モデル事業が実施され、平成29年度には「都道府県における小児慢性特定疾病の患者に対する移行期医療支援体制の構築に係るガイド」が示されています。

移行期医療支援の基本的考え方と目指すべき方向性として以下の3つの類型が記載されており(図1参照)、令和6年度には再通知がなされています。

①小児診療科の医師から成人診療科の医師に段階的に引き継ぎ、転科することが可能な場合

②先天性の疾病や障害については小児診療科の医師が診療を継続しつつ、他の健康問題や成人期の疾病については成人診療科の医師に引き継ぐことができる併診可能な場合

③成人期も小児診療科の医師が引き続き診療する場合(ただしこの場合であっても、小児診療科の医師に加えて、必要に応じて成人診療科の医師や、緊急に受診できる成人期の医療機関の応援が得られることが望ましい。)

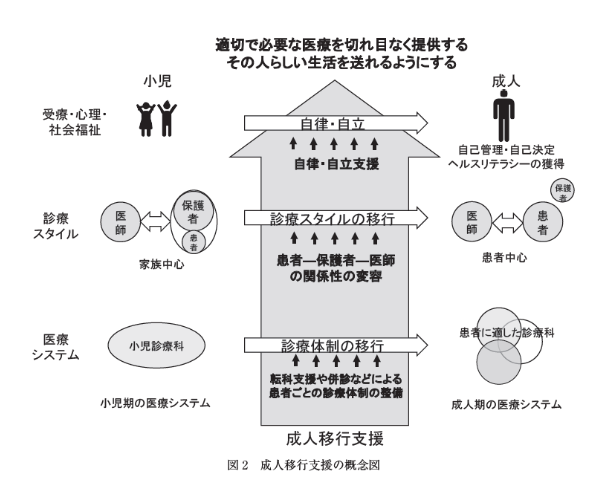

2014年には、日本小児科学会から 「小児期発症疾患を有する患者の移行期医療に関する提言」が出されています(図1)。2023年には、新たに「 小児期発症慢性疾患を有する患者の成人移行支援を推進するための提言」が出されており、【移行期医療】は「小児期発症の慢性疾患を持つ患者が小児期医療から個々の患者に相応しい成人期医療への移り変わりに対して提供されるべき適切で良質な医療」と定義されています。

【移行】については、「小児期発症の慢性疾患を持つ患者が小児を対象としたヘルスケアから成人を対象とするヘルスケアへ切れ目なく移る計画的,継続的,包括的な患者中心のプロセス」と定義されています。

【転科支援】についても、「本提言におけるトランジション(移行)とは、小児を対象としたヘルスケアから、成人期を迎える患者のニーズに見合ったヘルスケアへ移ることであり、それは必ずしも成人診療科への転科を意味しない。トランジションによって目指すのは患者の最善の利益であり、患者及びその家族の望まない転科を推し進めてはならない。このことは大原則であるので改めて強調する。特に、知的障がい・発達障がいを有する患者、多臓器疾患を有する患者、継続的な医療的ケアが必要な患者については、成人診療科における診療体制は不十分であり、十分な準備、体制がないまま、転科を進めると、患者の利益を損なう可能性がある。」と記載されています。

療育とは

療育とは、障害のある子ども一人ひとりの発達段階や特性に応じて適切な医療(治療、リハビリテーション)、生活支援、教育(活動)を行い、その児のもつ能力を最大限に引き出すための取り組みです。

療育という概念は、東京大学整形外科学の教授であった高木憲次氏によって生まれました。同氏は、障害児不在の医療や教育の在り方などが相互無関係で行われている状態を憂い、昭和17年に「療育」という考えを提唱しています。

【高木憲次氏による療育の概念】

療育とは現代の科学を総動員して不自由な肢体をできるだけ克服し、それによって幸いにも回復したる回復能力と残存せる能力と代償能力の三者の総和(これを復活能力と呼称したい)であるところの復活能力をできるだけ有効に活用させ、以て自活の途の立つように育成することである。

重症心身障害児(者)と家族を支える制度|児童福祉法・障害者総合支援法・地域生活支援事業

医療的ケアが必要な重症心身障害児者が在宅療養しているご家庭では、一般的な育児や介護の範囲を超える、24時間体制の見守りや対応が必要になることも多々あります。そのような日々の生活の中では、以下のような生活上の悩みや不安が出てくるでしょう。

・ケアのため十分な睡眠が取りにくい

・子どもに何かあったときにどう対応すべきかなど、常に不安を抱えている

・外出や就労が難しくなり、社会的に孤立しやすくなる

・周囲に相談相手が少なく、共感を得にくいことから孤独を感じる

児童福祉法や障害者総合支援法、地域生活支援事業などに基づくサービスを活用することで、日々の生活の助けになる場合があります。

児童福祉法、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等について

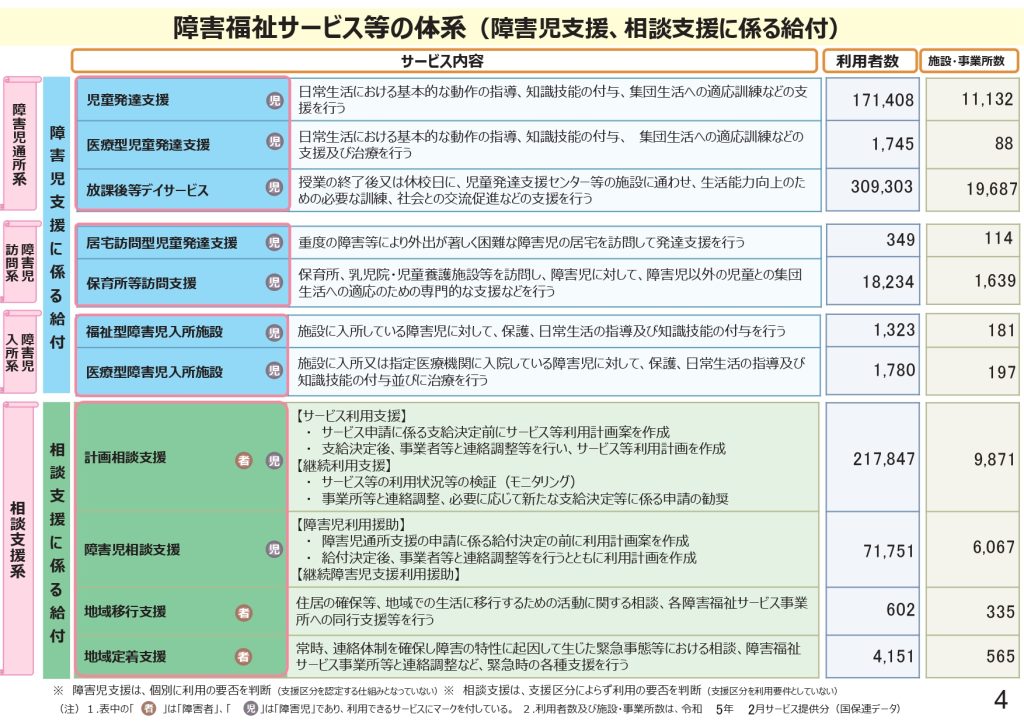

障害福祉サービス等について、それぞれのサービスの体系は以下の通りです。

出典:こども家庭庁支援局障害児支援課|障害児支援施策について

出典:こども家庭庁支援局障害児支援課|障害児支援施策について

以下、重症心身障害児と重症心身障害者に分けて、利用できるサービスの概要について解説します。

重症心身障害児

1. 障害児支援・相談支援

児童福祉法に基づく障害児支援は、発達や医療的な支援を必要とする子どもが、発達段階に応じて適切な支援を受けながら成長できるよう設けられた制度です。重症心身障害児を育てるご家庭にとっても、日常生活の負担を軽減する大切な支えになります。

また相談支援は、サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害児の自立した生活を支え、障害児の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。

同サービスの体系は、以下の通りです。

~障害児支援~

・児童発達支援

・医療型児童発達支援

・放課後等デイサービス

・居宅訪問型児童発達支援

・保育所等訪問支援

・福祉型障害児入所施設

・医療型障害児入所施設

~相談支援~

・計画相談支援

・障害児相談支援

就学前の子どもを対象とした支援には、日常生活に必要な基本的動作を身につけるための児童発達支援や、医療的ケアと療育を一体的に受けられる医療型児童発達支援があります。医師や看護師、保育士、理学療法士、作業療法士などの専門職が関与し、子どもの状態や発達段階に応じた個別支援が提供される点が特徴です。

就学する年齢に差し掛かったら、個別の状況に応じて放課後等デイサービスの利用が考えられます。これにより、家庭でのケア負担が軽減されるとともに、子どもが社会とのつながりを広げるきっかけにもなります。

2. 介護給付(障害者総合支援法の一部)

介護給付とは、障害のある人が地域で安心して暮らし、自立した生活を送るために必要な支援を提供する障害福祉サービスです。同サービスのうち、障害児が利用できるサービスは以下の通りです。

・居宅介護

・同行援護

・行動援護

・重度障害者等包括支援

・短期入所

これらは、家庭での介護や外出支援、一時的な預かりなど、在宅療養を続けるうえで役立つサービスです。介護の支援を受ける場合には「介護給付」が対象であり、利用には市区町村への申請が必要です。重症心身障害児の場合、主に居宅介護や短期入所を利用されている方が多い傾向です。

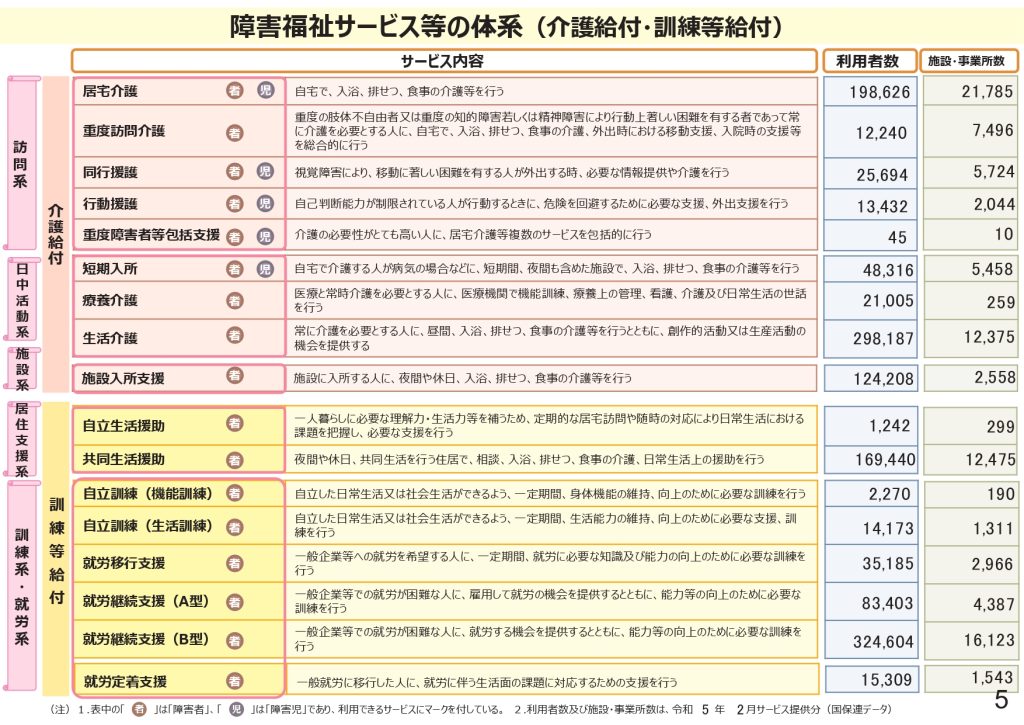

重症心身障害者|介護給付・訓練等給付・相談支援

18歳以上の心身障害者は、障害者総合支援法に基づいて下記の障害福祉サービスを利用できます。障害児同様、障害者の自立した生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けた相談支援を受けられます。

~介護給付~

・居宅介護

・重度訪問介護

・同行援護

・行動援護

・重度障害者等包括支援

・短期入所

・療養介護

・生活介護

・施設入所支援

~訓練等給付~

・自立生活援助

・共同生活援助

・自立訓練(機能訓練)

・自立訓練(生活訓練)

・就労移行支援

・就労継続支援(A型)

・就労継続支援(B型)

・就労定着支援

~相談支援~

・計画相談支援

受けられるサービスは、日常生活の介護から社会参加、就労支援まで幅広く網羅しています。重症心身障害児よりもさらにサポートの幅が増えている点が特徴です。

重症心身障害者の場合、主に居宅介護や短期入所,生活介護のほか、療養介護を利用されている方が多いかと思います。また最近では重度訪問介護や共同生活援助を利用される方も増えてきている傾向があります。

地域生活支援事業について

地域生活支援事業は、都道府県または市区町村が主体となって実施されている障害福祉の制度で、障害のある方やそのご家族が、安心して地域での生活を続けられるよう支援する仕組みです。

地域生活支援事業につきまして、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

利用によって生活の悩みや不安を軽減できる可能性がある制度・サービス

近年、レスパイトケア(一時的な介護代替サービス)や自立支援医療・医療費助成制度など、家庭を支える制度やサービスの幅が広がっています。しかし、制度が整っていても、情報が十分に届いていないために、「制度のことを知らなかった」「もっと早く知っていれば利用できたのに」と感じた方がいるかもしれません。

以下、重症心身障害者(児)と共に生きるご家族の悩みや不安を軽減するために必要な、代表的な制度・サービスを紹介します。

レスパイトケア(家族の休息支援)

重症心身障害児(者)を24時間体制で支えているご家族の心身にかかる負担は計り知れないものがあります。しかし、長期的なケアを継続するうえでは、休む時間の確保が欠かせません。

ご家族が抱えている負担を軽減し、安心してケアを継続できるように支える仕組みがレスパイトケア(休息支援)です。レスパイトとは、一時的な休息や小休止を意味し、医療や福祉の分野では家族のための支援として重要な役割を担っています。

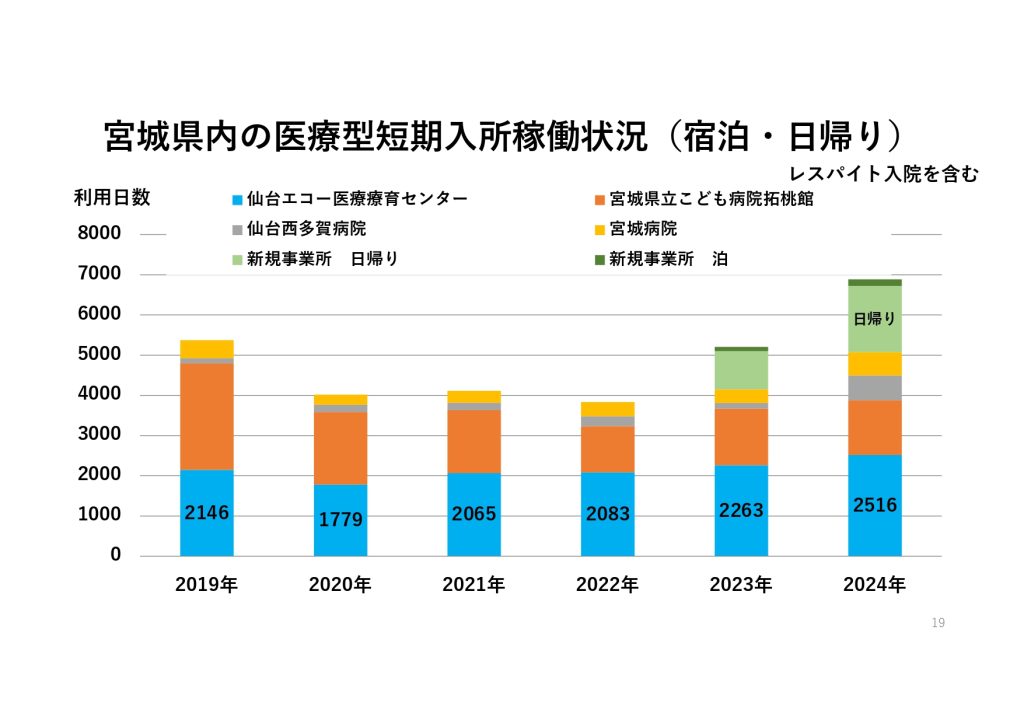

代表的な支援としては、短期入所(ショートステイ)の活用が挙げられます。これは、医療型障害児入所施設や障害児入所施設などに一時的に子どもを預け、保護者が心身を休めたり、自身の健康を整える時間を確保することができる仕組みです。短期入所は障害福祉サービスの一種であり、市町村による支給決定とサービス等利用計画(または障害児支援利用計画)の作成が必要です。

宮城県内では、コロナ禍により短期入所の稼働は一時的に下がったものの、2022年以降は再び上昇傾向にあります。

また、近年では訪問型のレスパイトケアも増加しています。看護師が自宅を訪問し、一定時間医療的ケアを代行することで、ご家族が外出や休息、必要な用事を行える時間を確保できます。

入所・通所による生活支援

重症心身障害児(者)とその家族を支える場として、医療と福祉の両面から支援を提供する入所施設や通所施設があります。家庭内だけでは対応が難しい医療的ケアや日常生活の支援、リハビリテーション、教育的支援などを包括的に受けられる点が特徴です。

入所施設では、医師、看護師、理学療法士・作業療法士などの療法士、介護職員などの多職種が連携し、重い障害や医療的ニーズを持つ方に24時間体制の医療・介護支援を提供しています。医療型障害児入所施設や療養介護施設などの種類があり、長期的な生活の場として利用されることもあれば、短期入所として一時的に活用されることもあります。

通所型の施設では、日中の決まった時間に通所し、生活訓練やリハビリ、余暇活動、社会性の発達支援などを受けられる点が特徴です。代表的な施設には生活介護事業所や医療型児童発達支援センターなどがあり、ご家族の心身の負担を和らげる役割も果たしています。

自立支援医療・医療費助成制度

重症心身障害児(者)とそのご家族にとって、日常的に必要となる医療的ケアは生活の一部であり、経済的な負担も決して軽くはありません。こうした負担を軽減するために整備されているのが、自立支援医療制度と、各自治体が独自に実施している医療費助成制度です。

自立支援医療制度は、「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」の3つに区分されており、このうち18歳未満の子どもが対象となるのが、育成医療です。重症心身障害児(者)では、先天性疾患や病気による手術やリハビリのほか、人工呼吸器や経管栄養といった医療的ケアが助成の対象となることがあります。また、補装具の作成にあたっては育成医療が利用される場合もありますが、身体障害者手帳を所持している際には公費負担による補装具費支給制度の活用が一般的です。

この制度では、医療費の自己負担は原則1割とされ、世帯所得に応じて月額の負担上限が設けられています。

また、各都道府県や市区町村では、医療費の自己負担を軽減する「重度心身障害者医療費助成制度」などが実施されています。制度の名称や助成内容、対象条件は自治体ごとに異なるため、詳細はお住まいの地域の福祉窓口やホームページで確認してみてください。

こども家庭庁による支援体制の整備

こども家庭庁では、医療的ケア児や重症心身障害児が地域で安心して暮らせるよう、地方自治体の支援体制整備を後押ししています。具体的には、2019年から始まった医療的ケア児等総合支援事業により、自治体における医療的ケア児等コーディネーターの配置支援や関係機関のネットワーク化、地域の支援現状の把握・分析を通じた助言体制が推進されてきました。

また、医療だけでなく、教育・福祉・保健といった複数分野が連携し、地域の制度やサービスを活用した支援を構築するための研修や会議が開催されており、実践に即した連携体制の整備が進んでいるのです。

こうした環境整備により、自治体独自の支援プログラムの提供や保護者向け相談・交流の機会の創出など、重症心身障害児を抱えるご家庭にとって、地域で支え合うしくみが徐々に充実しつつあります。

支援制度に関する情報を探す方法

重症心身障害児(者)への支援には、全国共通の制度もあれば、地域独自の取り組みもあります。とはいえ、実際に提供されているサービスの内容や利用しやすさには地域差があるのが実情です。同じ制度であっても、サービスの種類や支援の範囲、スタッフの体制、自治体の予算規模などが異なるため、住んでいる地域によって受けられる支援の内容が変わることもあります。

そのため、最初に取り組みたいのは、お住まいの自治体にある障害福祉課や子ども家庭支援課などの窓口に相談することです。重症心身障害児を育てる家庭では、訪問看護、居宅介護、移動支援、医療費助成など、複数の制度が関係してくるため、個別の状況に応じたアドバイスを受けられます。

「どの制度が使えるのか分からない」と悩んでいる人は、地域の窓口や支援団体に相談してみてください。

さらに、同じような状況にある家庭とのつながりも、重要な情報源であり、精神的な支えにもなります。各地域には、重症心身障害児の保護者が集う家族会や、医療的ケア児を対象とした支援団体などがあり、制度の利用体験や日々の暮らしに関する工夫など、行政窓口では得られない実体験に基づいた情報を共有する場として機能しています。

支援やサポートを活用して前に進む一歩を

重症心身障害という言葉に初めて向き合ったとき、多くの方が戸惑いや不安を感じるのは当然のことです。日常的に医療的ケアが必要となるなかで、家庭内での介護や将来への備えをすべて背負おうとすると、心身ともに限界を感じてしまうこともあるでしょう。

しかし、子どもと家族にとって最適な環境を整えるためには、ひとりで抱え込まず、周囲の支援をうまく活用していくことが大切です。国や自治体が提供している制度やサービスを知り、活用することで、介護や生活の負担が和らぐ可能性が高まります。ぜひ活用を検討してみてください。

重症心身障害のある子どもやご家族を支えるためには、制度やサービスだけでなく、地域や社会からの継続的な応援も欠かせません。仙台エコー医療療育センターでは、医療と福祉の両面からサポートを行い、一人でも多くのご家族が安心して暮らせる環境づくりに取り組んでいます。

こうした活動は、皆さまからのご寄付によって支えられています。寄付は単発・毎月からお選びいただけ、決済は外部サイト「Syncable」で安全に行えます。

あなたの思いが、確かな支援となって届きます。ぜひ応援をお願いいたします。

寄付で応援する

出典

厚生労働省:重症心身障害児施設に関連する説明資料および要望事項

厚生労働省:医療的ケア児者とその家族の生活実態調査報告書

厚生労働省:地域生活支援事業

厚生労働省:重症心身障害と制度

厚生労働省:障害児支援の体系~平成24年児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化~

こども家庭庁:医療的ケア児等総合支援事業の実施について